28/12/2015

Le Dernier Amour de George Sand

Au rayon des biographies, la Bonne Dame de Nohant reste un sujet hors norme, auquel nombre d’ouvrages ont été consacrés. Par son parcours exceptionnel, Femme de Lettres renommée vivant de sa plume autant que par l’anticonformisme affiché de sa vie sentimentale, George Sand est une figure de notre paysage littéraire, un modèle de féminisme longtemps avant l’émergence du Mouvement, une icône du Romantisme autant que des fantasmes romanesques.

Pour avoir rencontré Évelyne Bloch Dano en septembre dernier lors de la fête du Livre, j’ai perçu la subtilité de cette écrivaine qui ne cherche en aucune façon à exploiter le caractère scandaleux d’une vie privée agitée. En se penchant ici sur le Dernier Amour de George Sand, c’est en témoin vigilant et en femme solidaire qu’Évelyne Bloch Dano expose les émois, la fraîcheur, les scrupules et les détresses d’une femme privilégiant la sincérité de ses sentiments contre ses intérêts.

Elle n’est déjà plus si jeune en 1849 quand elle reçoit à Nohant une petite assemblée d’invités pour partager les fêtes de fin d’année, comme de coutume. Cependant, Aurore a fêté ses quarante-cinq ans, son grand amour Frédéric Chopin est mort quelques mois auparavant, alors qu’ils étaient déjà séparés depuis deux ans. Il en reste un sentiment amer de gâchis et de brouille, exacerbé par la mésentente avec sa fille Solange. Heureusement, Maurice, son fils, reste son complice de toujours et c’est lui qui invite l’un de ses amis, Alexandre Manceau au « château » familial. Alexandre ne paye certainement pas de mine, il est d’origine très modeste, les réparties brillantes ne sont pas son fort. Pourtant, sa gentillesse, ses attentions et sa disponibilité lui permettent vite de devenir l’hôte indispensable. Maurice n’avait certes pas prévu que se tisse ainsi un lien intime entre l’ami de beuverie et sa mère. Il en est d’autant plus meurtri qu’il ne peut lui-même couper le cordon ombilical.

Mais assumant simultanément avec fierté et modestie sa maturité littéraire et ses convictions personnelles, George impose Alexandre à ses côtés, ménageant la susceptibilité de Maurice et l’ego de son jeune amant. Évelyne Bloch Dano raconte avec humanité les soirées à Nohant, les allers-retours entre la campagne et Paris, les souffrances de la rupture entre mère et fille, la joie et la résurrection de George accueillant sa petite-fille Jeanne Gabrielle, dite Nini comme elle avait elle-même été élevée par sa propre grand-mère. Pour autant, George ne lâche jamais sa plume, consacrant toutes ses nuits à l’écriture, et cette période sera féconde. Le répertoire théâtral comme le catalogue des romans sont considérablement enrichis, d’autant que George connaît quelques soucis pécuniaires, et que ce travail assidu permet de combler quelques trous, Maurice restant longtemps à la charge de sa mère. Évelyne Bloch Dano s’appuie sur la correspondance foisonnante qu’entretient George avec Hetzel son éditeur ainsi qu’avec ses nombreux amis, comme elle partisans farouches d’une société meilleure, opposant au coup d’État de Décembre 1848 par lequel Louis Napoléon Bonaparte est devenu Napoléon III.

Il faut souligner le travail d’archive rigoureux qui sous-tend le récit. L’auteur contextualise chaque épisode de la vie de son héroïne. Au point que l’ouvrage acquiert la précision d’un outil de recherche, qui éloignera inévitablement les seuls amateurs de narration anecdotique. Mais pour ravira les amoureux des Belles-Lettres et donne vie à l’un de nos plus fins écrivains.

Le dernier amour de George Sand

Évelyne Bloch-Dano

Éditeur Grasset 2010 Le livre de poche

ISBN : 978-2-253-16200-1

19:11 Publié dans Livre, Sources | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : george sand, la bonne dame de nohant, biographie, Évelyne bloch dano |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer

Imprimer

27/12/2015

Le Livre des Baltimore

Comme beaucoup de lecteurs du précédent opus, j’étais curieuse de découvrir le livre des Baltimore, roman inscrit dans le prolongement logique de la Vérité sur l’affaire Harry Quebert. La suite? Rien n’est moins avéré. Mais la récurrence du personnage central, narrateur omniscient et écrivain à succès de surcroît, établit sans contestation la cohérence d’un « univers » Marcus Goldman.

Une amie me faisait remarquer hier soir que ce roman ne semble pas « écrit ». Elle entendait par là qu’il lui semblait rédigé sans artifice, « comme ça vient, » au rythme de l’histoire qui se déroule. Rien n’est plus faux, évidemment. L’écriture de Joël Dicker, qui a été comparée à ses modèles d’outre-atlantique lors du succès précédant, est tout sauf « pas-écrite ». La construction de l’œuvre elle-même témoigne de l’agencement minutieux de l’intrigue, d’une analyse acérée des personnages, d’une recherche pointilleuse de l’environnement historique et contextuel des événements fictifs. Bref, du bon boulot d’écrivain, et vous pouvez ouvrir en confiance le roman. Ses 470 pages se liront sans pauses, vous emportant sans rechigner à la poursuite de cette nouvelle vérité cachée que le narrateur nomme le Drame.

D’entrée de jeu, Marcus Goldman ne cache pas que sa vie a connu un avant et un après le Drame. Le prologue s’ouvre le Dimanche 24 Novembre 2004, un mois avant le Drame. Et l’injonction qui achève ce bref chapitre vaut condamnation pour tout lecteur, derechef obligé d’obtempérer :

Si vous trouvez ce livre, s’il vous plaît, lisez-le.

Je voudrais que quelqu’un connaisse l’histoire des Goldman-de-Baltimore.

Une invite pressante à la découverte du destin d’une famille qui semble d’abord correspondre à l’image lisse et heureuse des Américains tels qu’ils sont célébrés dans les magazines à lire chez le coiffeur, héros d’une Amérique glorieuse qui offre argent, notoriété et bonheur à ceux qui « réussissent » — comprendre gagnent beaucoup d’argent. Tels les voit avec son cœur d’enfant le petit Marcus, le neveu héritier d’une branche moins argentée mais aussi méritante, les Goldman-de-Montclair.

À travers cinq livres (parties), Joël Dicker tresse peu à peu les faisceaux d’une histoire familiale, d’une saga comme on les aime, fixant les avers et les revers d’une famille aux prises avec les contraintes de la vraie vie.

Selon la structure chronologique rigoureuse établie par l’auteur, le livre de la jeunesse perdue dresse le portrait de ces deux branches d’une même famille. Les Goldman-de- Baltimore, Oncle Saul, tante Anita, Hillel et Woody ont tout bon, ils sont beaux, riches et généreux. « De toutes les familles que j’avais connues jusqu’alors, de toutes les personnes que j’avais pu rencontrer, ils m’étaient apparus comme supérieurs : plus heureux, plus accomplis, plus ambitieux, plus respectés. Longtemps, la vie allait me donner raison. (…) J’étais fasciné par la facilité avec laquelle ils traversaient la vie, ébloui par leur rayonnement, subjugué par leur aisance. J’admirais leur allure, leurs biens, leur position sociale. » ( Page 25). Et l’on comprend ainsi la focalisation de l’enfant Marcus sur un mode de vie sublimé par l’admiration ostensible des grands-parents, Max et Ruth :

« Dans la prononciation du lexique familial, mes grands-parents avaient fini par associer dans leurs intonations les sentiments privilégiés qu’ils éprouvaient pour la tribu des Baltimore : au sortir de leur bouche, le mot « Baltimore » semblait avoir été coulé dans de l’or, tandis que les « Montclair » était dessiné avec du jus de limaces. Les compliments étaient pour les Baltimore, les blâmes pour les Montclair. » ( Pages 28-29)

Marcus multiplie les séjours chez son oncle, d’autant qu’il s’entend à merveille avec son cousin Hillel, né la même année que lui. À toute lectrice au tempérament un peu famille, il semblera étonnant que les parents « Montclair « acceptent ce semi abandon du fiston. Joël Dicker distille dans la progression du récit quelques morceaux de puzzle qui laissent entendre combien les apparences cachent des réalités complexes. `

Au titre de ces réalités apparaît le thème de la jalousie : avouée immédiatement quand elle est provoquée par l’arrivée de Woody dans la famille « Baltimore ». Ce cousin opportunément intégré au clan arrange quand même tout le monde et donne bonne conscience aux parents adoptifs, dont l’image s’en trouve encore grandie.

Le livre de la fraternité perdue, montre les fissures que d’autres jalousies engendrent. Même dans le meilleur des mondes, les enfants grandissent, les sentiments et les ambitions évoluent, chaque frustration rentrée germe en silence dans les personnalités en devenir. La fragilité physique et psychologique d’Hillel, la brutalité à peine canalisée de Woody, les confrontations au monde extérieur à la tribu, autant d’éléments incontrôlables qui composent peu à peu un terrain miné. La fraternité partagée par les cousins est soumise au séisme des amours refoulées et des projections sociales.

L’histoire est-elle un éternel recommencement ? À la toute fin du roman, le merveilleux oncle Saul tente de soulager Marcus du poids du Drame :

— Arrête avec le Drame, Marcus. Il n’y a pas un Drame mais des drames. Le drame de ta tante, de tes cousins. Le drame de la vie. Il y a eu des drames, il y en aura d’autres et il faudra continuer à vivre malgré tout. (…) Ce qui compte, c’est la façon dont on parvient à les surmonter. ( Page 468)

Le lecteur connaît à ce moment du récit les raisons de cet engrenage terrible qui a anéanti la famille Baltimore. Engrenage dont la source est antérieure aux événements relatés dans les deux premières parties et que Joël Dicker ne livre qu’au milieu du roman, comme un joyau serti dans l’épaisseur des épisodes vécus par le narrateur. Il fallait en effet donner de la densité à l’origine du Mal, éclairer d’un jour nouveau la complexité des rapports Baltimore- Monclair par la relation de l’histoire aux grands-parents. Une histoire d’héritage moral en quelque sorte, où les apparences doivent être restaurées et respectées. Une histoire où se devinent les ruminations, les humiliations et les revanches, et dont chacun des protagonistes porte plus ou moins consciemment le poids.

Les deux derniers grand chapitres du Livre des Baltimore vont enfin exposer le Drame et la manière dont le narrateur va pouvoir sublimer l’épreuve. Ma première réserve concernant ce roman, que je trouve plutôt réussi, tient à cette happy end tout à fait romanesque entre le narrateur et Alexandra, personnage périphérique dont le caractère n’est pas négligeable. Néanmoins, fallait-il plomber la tension permanente du récit par cette péripétie à l’eau de rose ? Dicker me paraît moins doué pour la bluette que pour le suspense.

Décidément, je préfère retenir la conclusion qui rehausse les dernières lignes de l’épilogue :

Pourquoi j’écris ? Parce que les livres sont plus forts que la vie. Ils sont la plus belle des revanches. Ils sont les témoins de l’inviolable muraille de notre esprit, de l’imprenable forteresse de notre mémoire. ( Page 476)

Une très belle dernière page qui procure une réelle émotion.

Le livre des Baltimore

Joël Dicker

Éditions de Fallois /Paris

( Août 2015)

ISBN :978-2-87706-947-2

19:05 Publié dans Livre, Sources | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : joel dicker, éditions de fallois, roman francophone, littérature contemporaine, suspense |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer

Imprimer

29/11/2015

D'après une histoire vraie

De ce roman intrigant, on peut tirer toutes les pelotes pour dévider les nombreux thèmes qui sont abordés, de front ou en filigrane. Il restera sans doute comme l’un des plus brillant de cette rentrée littéraire 2015; Il démontre de surcroît l’immense talent de Delphine de Vigan.

Pour tous les lecteurs de l’ouvrage précédent, Rien ne s’oppose à la nuit, D’après une histoire vraie peut accrocher comme la suite du roman. La narratrice porte le prénom de l’auteur, elle a écrit un livre intime fondé sur la vie et la mort de sa mère, en développant le contexte familial qui met en cause de nombreux membres de cette famille, elle évoque sans détour son compagnon que tout fan reconnaîtra sans hésitation. De nombreux éléments se réfèrent ainsi à ce que le lectorat habituel de Delphine de Vigan ne peut ignorer. Tel est donc le thème principal de ce récit : l’écrivaine mêle habilement réalité et fiction et construit une intrigue prenante qui fonctionne comme un thriller. De fait, ce livre se lit d’une traite. Le plus fort est que le lecteur se sent parfaitement manipulé mais est prêt à en redemander. Il peut même, ce lecteur, se sentir interpeller par l’auteur à travers les propos prêté à l’un des personnages : « voilà ce que le lecteur attend des romanciers : qu’ils mettent leurs tripes sur la table. L’écrivain doit mentionner sans relâche sa manière d’être au monde, son éducation, ses valeurs, il doit remettre sans cesse en question la façon dont il pratique la langue qui lui vient de ses parents (…) Il doit créer une langue qui lui est propre, aux inflexions singulières, une langue qui le relie à son passé, à son histoire. Une langue d’appartenance et d’affranchissement. L’écrivain n’a pas besoin de fabriquer des pantins, aussi agiles et fascinants soient-ils. Il a suffisamment à faire avec lui-même. « ( Page 188-189) Nous voilà au cœur du premier thème. Delphine, la narratrice, a été fragilisée par certaines réactions suscitées par son livre précédent, des lettres anonymes notamment, lourdes de reproches et de menaces confuses. Malgré sa volonté de résister, elle se sent minée d’autant qu’une nouvelle donne de sa vie, le départ des enfants hors du nid, conjugue la crise du parent abandonné aux questions récurrentes du sens de son art. Ces dilemmes superposés entraînent une réaction inattendue et redoutée par tout auteur : Delphine peine à entamer un nouvel ouvrage, elle est victime du syndrome de la page blanche.

C’est alors que Delphine rencontre une jeune femme, qui s’appellera simplement « L ». Comme ça se prononce. D’après une histoire vraie se présente alors comme un récit chronologique et méthodique de la prise de possession de L sur la vie de Delphine. En trois phases, évidemment, comme dans tous processus de manipulation. L est belle et intelligente, intuitive, compréhensive. Elle devient indispensable. Puis installée chez Delphine, mais assez habile pour ne jamais rencontrer de témoins, L devient intrusive et s’identifie de plus en plus à Delphine, au point de s’immiscer dans sa vie, elle en prend les rênes. Enfin, et je vous défie de reposer le livre à ce moment-là, la relation des deux femmes devient vénéneuse… Mais qui trahit qui ? Delphine elle-même n’est-elle pas partie prenante dans la déclaration de cette guerre larvée ?

Ainsi après la question de l’implication de l’auteur dans son œuvre vient la grande question de la manipulation. Deuxième pelote qui peut s’alimenter sans fin. Car si toute histoire est vraie durant le temps qu’elle est racontée, selon Rudyard Kipling, l’écrivaine joue à merveille des mille facettes du récit, effets de miroirs et tiroirs en cascade de poupées russes. Au point que dès la moitié du roman, on se pose la question de savoir si L existe vraiment… Et vous ne le saurez jamais.

« Quiconque a connu l’emprise mentale, cette prison invisible dont les règles sont incompréhensibles, quiconque a connu ce sentiment de ne plus pouvoir penser par soi-même, cet ultrason que l’on est seul à entendre et qui interfère dans toute réflexion, toute sensation, tout affect, quiconque a eu peur de devenir fou ou de l’être déjà, peut sans doute comprendre mon silence face à l’homme qui m’aimait.

C’était trop tard. » ( Page 325)

Sur une intrigue qui semble construite chronologiquement, se greffe un art consommé des retournements de situation, des rebondissements et des faux-semblants. On peut relire trois fois le roman, on ne trouvera pas la faille qui donne la clé. Mais vous serez sans cesse interpellés par toutes les bonnes et mauvaises raisons qui gouvernent nos affects : peur de la solitude, joie et angoisse de voir les enfants partir, sens de ses choix affectifs, mauvaise conscience et mensonge ordinaires, anodins avant que leur récurrence ne devienne poison. Delphine (la vraie et la fictionnelle) pose la question du risque d’exposition du créateur. Qui ne l’a ressenti ?

Un vrai bon roman qui ne se referme pas impunément, vous pouvez m’en croire…

D’après une histoire vraie

Delphine de Vigan

J C Lattès (août 2015)

ISBN :978-2-7096-4852-3

19:47 Publié dans Livre, Sources | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : delphine de vigan, littérature contemporaine française, rentrée littéraire 2015, vérité ou fiction |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer

Imprimer

16/11/2015

Un amour impossible

Dire que j’ai abordé ce livre avec ma curiosité coutumière serait mentir. Je m’étais bien promis de ne jamais choisir, de ne jamais privilégier cette auteure, au motif qu’elle est cataloguée depuis vingt ans dans les auteurs d’autofiction qui se racontent indéfiniment en étalant leurs vicissitudes les plus intimes sur la place publique, et que non, pour moi, la littérature, ça ne doit pas servir à régler ses propres comptes… Et puis s’arc-bouter sur ses positions, rester figée au garde à vous sur des règles auto édictées, ce n’est pas tenable dès lors que sont présentés des arguments intelligents qui invitent à « goûter avant de rejeter ». Catherine, ma libraire du jardin des Lettres, m’a justement engagée à revoir mes positions sur l’écriture de Christine Angot, me prêtant même son exemplaire personnel, c’est dire !

Et de fait, la lecture de ce roman- qui- n’en- est- pas- un m’a paru très facile et a vaincu rapidement mes préventions. En défilant chronologiquement et sans fioriture l’histoire de ses parents, Christine Angot parvient à dresser le portrait d’une femme simple, trop simple même pour ne pas paraître benête. Parce qu’elle tient tout le discours à hauteur de langage oral, le lecteur ne peut éviter de prendre parti pour Rachel, jeune provinciale qui découvre dans l’immédiat après-guerre les charmes et les risques d’une relation libre avec son amant. D’emblée, celui-ci hérite du mauvais rôle, mufle supérieur, beaucoup plus conformiste et calculateur que sa jeune amoureuse. Christine sait donc depuis toujours que son père a abandonné sa mère, même si la naïveté de celle-ci a enjolivé et occulté la relation au père.

Un beau jour l’enfant, devenue adolescente, est amenée à mieux connaître ce père. Sans trahir immédiatement les ressorts de cette relation nouvelle, le père séduit sa fille bâtarde en lui ouvrant les portes (au sens propre) d’une vie qu’elle ne pouvait qu’ignorer auprès d’une mère aux moyens pécuniaires limités. La comparaison joue en défaveur de la mère qui subit alors le rejet violent de sa fille. Christine Angot maintient le ton de son récit au niveau de la conversation. Elle déroule son histoire sobrement, sans commentaires psychologiques, sans clins d’œil au lecteur. Celui-ci, privé de connivence, est renvoyé à sa propre morale, d’autant que les mots jetés sur le papier sont durs, abrupts, impitoyables. Et l’on prend (j’ai pris ?) encore parti pour cette femme isolée, dédaignée, résistant malgré l’ignominie des faits. Jusqu’au moment où éclate la faute du père, le reproche de la fille à la mère, la fuite de celle-ci dans la maladie, et l’on se prend au jeu de l’empathie enfin pour l’enfant victime .

On l’aura compris, aucun membre de cette fausse famille n’est épargné. Le père évidemment, mérite l’oubli où sa fin l’a mené. Mais des relations passionnelles amour haine entre les deux femmes, il ressort un revirement rafraîchissant bienvenu. Christine peut enfin accéder au pardon, le pont se crée entre la mère et la fille, même si il est aisé de deviner que leurs rapports n’auront plus jamais la spontanéité et le naturel des années d’enfance.

Alors, ce style Angot ? Il m’a semblé, sur la foi de ce livre lu, que les redondances, les répétitions, l’application au renoncement de toute élégance stylistique, la platitude scrupuleuse de la syntaxe, convenaient à l’incarnation du noyau familial. Rachel n’est pas une simplette, mais à l’inverse du conformisme bourgeois du père, elle a manqué d’ambition sociale, elle a subi la dévalorisation du regard sans se trahir. Elle apparaît en réalité comme une femme de cœur, et la réconciliation finale est plus qu’une fin heureuse, c’est une revanche sur les calculs et les manœuvres paternels, c’est le rejet définitif d’un monde aux valeurs frelatées. Sans retour, sans concessions.

De là à lire tout Angot ? Je ne crois pas… Mais finalement, Catherine avait raison, ce livre délivre une certaine émotion authentique qu’il serait stupide de dédaigner, juste par parti pris. À vous de vous faire une opinion.

Un amour impossible

Christine Angot

Flammarion (rentrée septembre 2015)

ISBN : 978- 2-08-128917-8

19:41 Publié dans Livre, Sources | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christine angot, roman français, autofiction, rentrée littéraire 2015 |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer

Imprimer

15/11/2015

Bouton pause…

Haut les cœurs ! Loin d’oublier la compassion et la solidarité avec les victimes des attentats et les souffrances de nos malades, j’ai envie de partager deux ou trois anecdotes qui prêtent à sourire. Après tout, ces trois dernières semaines passées en compagnie de mes petits-enfants ont été joliment agrémentées par les remarques de mon inénarrable Mathis dont certains d’entre vous reconnaîtrez la malice. Allez, prenez ces quelques gouttes d’antidote pour oublier la rudesse du monde :

Après la visite de l’exposition dinosaures au Palais de la découverte :

— Les dinosaures, ils n ‘ont pas de chance : ils sont morts pour toute la vie…

Au retour de Saint Max, dans l’ascenseur de la gare de Lyon, Maman lui demande d’appuyer sur le bouton d’accès au parking. Mathis cherche la bonne touche sur le boîtier de commande, puis livre ce petit commentaire :

— Tiens ici, ils ont un étage de cloches.

Maman de prévenir aussitôt :

—Oui, mais on s’abstient de leur rendre visite !

Quelques temps plus tard, nous évoquons certains malaises ressentis et l’expression »j’ai la tête qui tourne » revient dans la conversation. Mathis, inquiet, observe sa Maman, et demande tout à coup :

— Ta tête elle tourne comme ça ?

Et il exécute un prompt demi-tour de la face, soumettant ses jeunes cervicales à un sévère tour de vis. Bienheureuse souplesse des enfants !

La nuit tombe bientôt sur les étangs de Corot où s’achève la promenade dominicale. Mathis a bien couru dans les sous-bois, il s’est caché, a joué aux aventuriers. Mais la pénombre chasse les derniers rayons du soleil, la visibilité s’est amoindrie, Papa rassemble les troupes pour le retour.

— Mathis, quand je te dis de t’arrêter, c’est tout de suite !

— Mais Papa, j’ai pas entendu, j’ai du p’tit miel dans les oreilles. Et j’en ai beaucoup, de quoi nourrir au moins cinq Winnie!

17:44 Publié dans goutte à goutte, O de joie | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : mots d'enfants, sourire, famille, un autre regard |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer

Imprimer

10/10/2015

Chien de printemps

Entrer dans l’univers de Patrick Modiano, c’est ouvrir une quête, une recherche d’identité jamais facile à cerner, jamais évidente, jamais achevée. Cette fois, c’est le témoignage du narrateur, jeune homme admiratif de l’œuvre d’un photographe professionnel qui a pris un cliché du couple qu’il formait alors un après-midi dans un café. De la vie du narrateur, nous ne saurons guère plus, si ce n’est son ambition naissante de devenir écrivain.

Comme souvent chez Modiano, c’est une photo retrouvée trente ans plus tard qui suscite le besoin de reconstituer le puzzle d’une vie. Photographe renommé, Francis Jansen a quitté Paris comme on fuit, au printemps 1964. Quelques temps plus tôt, il avait fait la connaissance du narrateur qui s’était proposé de dresser un catalogue des photographies entassées négligemment dans trois valises déposées dans un coin de son atelier.

Amitié soudaine ou filiation en filigrane ? Modiano aime laisser planer un doute sur ces hommes solitaires, tentés par l’aspiration du néant. À l’aide de souvenirs arrachés d’un passé déjà lointain — trente ans c’est la mémoire à long terme— le narrateur tente de reconstituer cet itinéraire particulier à un période charnière pour les deux hommes. Qu’est-ce qui a réellement pu pousser Jansen à s’effacer de la société où son travail était reconnu et ses conquêtes féminines faciles ? Qu’est-ce qui fait surgir dans la conscience du narrateur un parallèle entre la vie de cet aîné à peine connu et sa propre pérennité ?

Puzzle remonté pièce à pièce, des souvenirs ressurgissent, circonstances et incidents, personnalités rencontrées gravitant autour du personnage, essayant de retenir celui qui est déjà un fantôme en voie d’effacement. Si Jansen fuit, ce n’est pas seulement à cause des imbroglios liés à ses histoires sentimentales. D’ailleurs, quand il fuit sa maîtresse Nicole à cause du mari belliqueux, le photographe n’a pas la part glorieuse. Mais justement, ce décalage nécessaire permet de mieux saisir à quel point Jansen n’est déjà plus impliqué dans sa propre existence.

Ce soir-là, il semblait brusquement intrigué par ma démarche. Je lui avais répondu que ces photos avaient un intérêt documentaire puisqu’elles témoignaient de gens et de choses disparus. Il avait haussé les épaules.

— Je ne supporte plus de les voir…

Il avait pris un ton grave que je ne lui connaissais pas :

— Vous comprenez, mon petit, c’est comme si chacune de ces photos était pour moi un remords… Il vaut mieux faire table rase… » (Page 24)

Modiano écrit comme les impressionnistes peignaient. De touches en touches, indéfinies et floues, il fait apparaître le vivant, l’émotion, la vibration des êtres qui doutent. Un photographe fixant les tragédies du monde sur ses pellicules, un écrivain tentant de mettre en mots les destins des hommes, des créateurs que la réalité dévore parce qu’eux seuls ont pris le temps d’en voir les incohérences.

Ce roman de Patrick Modiano n’est certes pas l’un des plus connus, mais il m’est apparu comme l’un des plus touchants, peut-être parce qu’on ne peut s’empêcher d’y transposer à chaque page la silhouette désormais célèbre de l’auteur à l’imperméable.

Quelques extraits significatifs:

Page 117 : « J’allais disparaître dans ce jardin, parmi la foule du lundi de Pâques. Les efforts que j’avais fournis depuis trente ans pour exercer un métier, donner une cohérence à ma vie, (…) Toute cette tension se relâchait brusquement. C’était fini. Je n’étais plus rien. Tout à l’heure, je me glisserais hors de ce jardin en direction d’une station de métro, puis d’une gare ou d’un port. À la fermeture des grilles, il ne resterait de moi que l’imperméable que je portais, roulé en boule, sur un banc. » ( Pages 117-118)

Dernière phrase du roman : « Il m’a dit qu’au bout d’un certain nombre d’années nous acceptons une vérité que nous pressentions mais que nous nous cachions à nous-même par insouciance ou lâcheté : un frère, un double est mort à notre place à une date et dans un lieu inconnus et son ombre finit par se confondre avec nous. »Page 121

Chien de printemps

Patrick Modiano

Points poche (le Seuil 1993)

ISBN : 978-2-02-025260-7

19:19 Publié dans Livre, Sources | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : patrick modiano, chien de printemps, littéraure contemporaine, quête d'identité |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer

Imprimer

30/09/2015

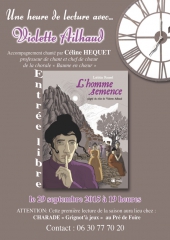

L'homme semence

Quel joli titre n’est-ce pas pour la reprise de nos séances café-lecture ?

Pour inaugurer la nouvelle saison de nos partages autour d’un livre et d’un verre, Catherine et Hélène ont convié Cécile à illustrer musicalement le propos. Dans l’arrière-salle des Grignot’à jeux, chez Géraldine et Julie, l’ambiance était chaleureuse et très cosy, à la mesure de ce petit bijou de littérature féminine. Écrit en 1919, ce manuscrit n’a été remis à l’éditeur qu’en 1952, par sa petite-fille, selon les volontés de son aïeule soucieuse sans doute de ne pas blesser les témoins des faits rapportés.

.

L’homme semence est une histoire singulière et touchante. Autobiographique ? Sans doute, même si quelques universitaires se sont intéressés au texte pour en élucider les circonstances historiques et débattre de la qualité de l’écriture, au langage si simple qu’il en devient étincelant de pureté, et que rehaussent quelques pépites de vocables locaux, distillés au fil du texte pour rappeler la saveur du terroir.

Nous sommes en 1852, dans un village des Alpes-de-Haute-Provence, en face de la montagne du Lure, dont la narratrice nous confie qu’elle ressemble à une main d’homme vue de profil, main d’homme dont elle manque terriblement. Car le village s’est vu dépouillé de tous ces hommes par les armées de Napoléon III. Le nouvel empereur n’a pas pardonné aux hommes de la région qui se sont dressés contre son coup d’état. Le maire du village, père de la narratrice mourra en déportation, mais Martin, le fiancé de notre conteuse a été abattu dès le départ parce qu’il tentait de fuir cet enlèvement forcé. Depuis ce drame, les femmes se sont organisées pour pallier au manque de bras, elles travaillent dur et témoignent d’une solidarité profonde. Solidarité qui les pousse à un pacte secret qu’elles devront respecter. Car un jour le village isolé reçoit une visite…

Ça vient du fond de la vallée. Bien avant que ça passe le gué de la rivière, que l’ombre tranche, comme un lent clin d’œil, le brillant de l’eau entre les iscles, nous savons que c’est un homme. Nos corps vides de femmes sans mari se sont mis à résonner d’une façon qui ne trompe pas. Nos bras fatigués s’arrêtent tous ensemble d’amonteiller le foin. Nous nous regardons et chacune se souvient du serment. Nos mains s’empoignent et nos doigts se serrent à en craquer les jointures: notre rêve est en marche, glaçant d’effroi et brûlant de désir.

Le véritable talent de Violette Ailhaud consiste à évoquer en termes véridiques et sensuels le manque charnel d’amour. Elle parle sans fausse pudeur du désir et du besoin logé dans le corps, elle crée des images évocatrices qui nous touchent droit au cœur et au derme, jusqu’au frisson.

Le temps nous presse, nous oppresse. Bientôt nous avons l’impression que ce temps nous crie après. Nous étions installées calmement dans l’attente, bercées dans la certitude qu’un homme viendrait. Et voici que la proximité de cet homme bouscule notre patience et trans- forme la bonne chienne qu’elle était, couchée à nos pieds, en une louve affamée.

Violette Ailhaud dévoile les pudeurs et les atermoiements de la conquête de cet homme. Un homme qui comprend le marché imposé par la communauté du village. Ce sont des pages très touchantes qui nous sont délivrées au rythme de la voix d’Hélène, émotion qu’accompagne la guitare de Cécile et qu’elle illustre de trois chansons qui s’intègrent parfaitement dans l’évocation.

Pour accompagner le manque, Cécile a chanté la quête de l’homme de la Mance, la tendresse de Bourvil illustre le manque d’amour, et enfin Une sorcière comme les autres d’Anne sylvestre ponctue ce grand moment.

https://www.youtube.com/watch?v=wEhw9AMYOoA

https://www.youtube.com/watch?v=TQLlIgj_LFQ

Un grand merci à toutes les trois.

Éditions Paroles les mains de femme.

http://www.editions-parole.net/siteinteractifparoleeditions/wp-content/uploads/2012/03/Extrait-HOMME-SEMENCE.pdf

20:16 Publié dans goutte à goutte, Livre, Source de jouvence, Sources | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : violette ailhaud, l'homme semence, le jardin des lettres, café-lecture, roman de femmes, éditions paroles. |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer

Imprimer

29/09/2015

Oui, la littérature est vivante !

Ce week-end a eu lieu à Toulon la Fête du Livre. Un partage entre plaisir et travail quand même, puisqu’ il s’agissait pour moi de prêter mains fortes à nos libraires, Gérard Desprez et Catherine Fousse, qui animent respectivement depuis des années le bateau blanc à Brignoles et le jardin des Lettres à Saint Maximin la Sainte Baume (lien avec le site). Une occasion unique qui m’était offerte de côtoyer les écrivains invités. Outre Alaa El Aswany, invité d’honneur du salon, présent sur le stand la Joie de Lire, nos voisins, de nombreux auteurs illustraient de leur présence la richesse et la diversité de cette rentrée. Sans chercher à être injuste, mon petit mémo ne peut qu’évoquer les auteurs présents dans l’espace du jardin des Lettres, celui du bateau blanc étant dévolu aux auteurs de BD.

Avant de m’épancher sur les auteurs dits « parisiens », j’aimerais revenir sur les « régionaux », écrivains passionnés et impliqués dans l’écriture de leurs romans, soutenus par des « petits éditeurs », ceux qui ont pignons sur rues provinciales et ne disposent que de moyens réduits en matière de publicité : Pas de service de presse, pas d’émissions médiatiques, pas de renommée nationale. Pourtant, ils sont présents du matin au soir, jusqu’à la dernière minute précédant la fermeture, ils ne quittent le chapiteau qu’après les derniers badauds pour réinvestir leur place un quart d’heure avant l’arrivée du premier visiteur le lendemain. Chacun d’eux témoigne pugnacité et courage pour défendre ses œuvres. À partager ces trois jours avec Christine Baron, René Barral, Charles Bottarelli, Martine Peyron et Martine Pilate, je suis heureuse de les citer et de leur transmettre mon admiration. Et pour faire bonne mesure, je pointerai aussi qu’outre les librairies indépendantes qui les soutiennent, ces auteurs presque anonymes bénéficient d’un lectorat fidèle. Si la renommée se mesurait aux ouvrages vendus sur place, nul doute que ces artisans de la plume seraient autrement considérés. Certains visiteurs viennent tout exprès pour eux, cela s’entend. D’autres achètent des ouvrages dédicacés pour les offrir, d’autres encore se munissent d’histoires ayant pour cadre un paysage connu autant que fantasmé pour les soirées d’hiver qui s’annoncent.

Réunis autour de la même table se côtoyaient donc nos conteurs locaux et nos hôtes en séjour partagé avec la manifestation de Manosque. Organisation compliquée, navettes insuffisantes, un casse-tête pour les programmateurs comme pour les écrivains, parfois bousculés entre interviews, séances de signatures, lectures et forum des écrivains, toutes animations se succédant au long des trois journées. Entre accueil des auteurs et encaissement des ventes, amis- souris- fidèles- et- discrètes, la goutte d’O a bien sué ! De quoi remplir un océan… de mots.

Vous n’avez pas manqué de remarquer mon coup de cœur pour les Otages intimes de Jeanne Benameur. Figurez-vous que cette belle dame des Lettres étaient présente sur notre stand, en chair et en os, bien entendu. Exactement comme je l’imaginais, une personnalité rayonnante autant que discrète, une attention sans faille dédiée à toutes les rencontres : Jeanne Benameur écoute son public, elle prête la même attention aux uns et aux autres, elle se plie volontiers aux exercices imposés alors même qu’on peut deviner une lassitude surmontée. Jeanne Benameur écrit de beaux livres comme elle est une belle personne…

Propos retenus ici et là, au cours des petits échanges entre deux signatures ou volés en passant à côté du forum pendant son intervention : Le silence nourrit les mots, il permet d’entrer en résonance…

Quand j’écris, je n’utilise pas la même langue que celle que je parle. L’écriture devient une langue d’exil.

Ces paroles sont extraites de ma mémoire, elles ne sont pas contextualisées, donc c’est un exercice dangereux, mais elles sont pour moi qui les ai recueillies comme des gouttes de rosée sur le désert : elles peuvent faire pousser de belles fleurs, même éphémères.

Hédi Kaddour pour sa part s’est montré plus réservé, mais cet homme discret vit manifestement de sa littérature. Les outrances langagières ne sont pas sa tasse de thé, il ne cherche pas les sunlights et pourtant, son œuvre est belle et ses Prépondérants déjà bien reconnus par l’ensemble de la critique.

La caricature ci-dessus signée Philippe Carrese décrit bien la maturité et la drôlerie de cet homme grand et débonnaire. Il offre ses croquis à ses voisines, petites perles d’humour autant de respirations dans l’agitation et le bruit ambiants. Reste pour moi à découvrir les romans de cet écrivain qui se revendique marseillais autant que citoyen du monde.

18:36 Publié dans goutte à goutte, Livre, Source de jouvence, Sources | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : salon du livre, fête du livre de toulon, rentrée littéraire, auteurs régionaux |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer

Imprimer